|

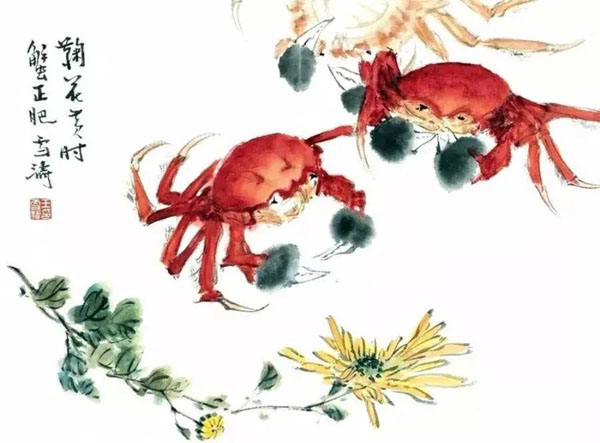

【希祥食文化】蟹故事中的民俗文化

朱希祥

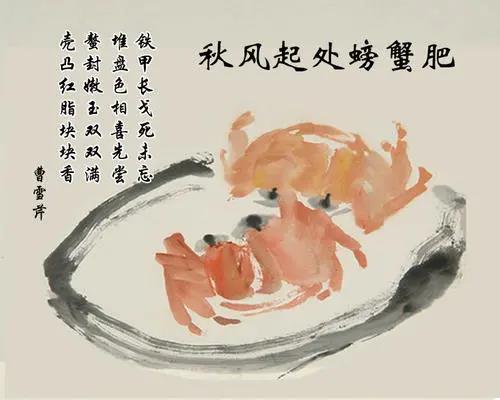

秋风乍起,说蟹品蟹又成时尚与热门话题,螃蟹的美味令人垂涎,但其形态的奇特和行动的异常,又常受人调侃,“横行介士”“无肠公子”之雅称也随之产生,由此生发出的联想异思更是自古不绝。其中颇富审美意味的诗词曲赋自不待说(笔者有拙文《从古诗文看蟹文化的多层含义》,在2000年金秋上海蟹文化研讨会上宣读并刊载于《服务经济》该年第6期),即便是有关蟹的故事、传说、神话、寓言、笑话等,也数量不少,趣味无穷。细细品味螃蟹的一些故事,我们可感悟到其中蕴含的或浓或淡的民族风情与习俗文化,再回首瞧瞧螃蟹那形态动作、咀嚼那硬壳细肉,会别有一番意味在心头。

现在人们谈到蟹,首先想到的是它的美味,但直接与蟹味有关的故事并不多,主要原因恐怕是味觉和嗅觉在审美和文化功能上及不上视觉和听觉。因此,即使是数量不多的吃蟹故事,创作者(大部分是无名的普通民众)的意图也较少在蟹的滋味的本身,而着眼于捉蟹与食蟹人的心态、人生追求甚至社会价值、伦理道德的显现。

清代张贵胜纂辑的《谴愁集》中有一笑话说,昔人有过嗜蟹者,以寒致疾,其友戒之,遂发愿云:“我有大愿,愿我来世,蟹也不生,我亦不食。”这是食蟹人的一种无蟹我亦不活的嗜蟹如命的夸张心态,听过后一笑了之,并无微言大义。但此类故事倘与中国人的传统思想、道德与社会伦理的价值判断相联系,那就会产生另外的一种效果。例如鲁迅在《论雷峰塔的倒掉》一文中所讲的“蟹和尚”的故事:

秋高稻熟时节,吴越间所多的是螃蟹,煮到通红之后,无论取那一只,揭开背壳来,里面就有黄,有膏;倘是雌的,就有石榴子一般鲜红的子。先将这些吃完,即一定露出一个圆锥形的薄膜,再用小刀小心地沿着锥底切下,取出,翻转,使里面向外,只要不破,便变成一个罗汉摸样的东西,有头脸,身子,是坐着的,我们那里的小孩子都称它“蟹和尚”,就是躲在里面避难的法海。

当初,白娘娘压在塔底下,法海躲在蟹壳里。现在却只有这位老禅师独自静坐了,非到螃蟹断种的那一天为止出不来。莫非他造塔的时候,竟没有想到塔是终究要倒的么?

这一传说很显然是一种民间创作,说的是白蛇传的故事,寄托的是人们对忠贞爱情的向往和对阻碍与破坏爱情者的憎恨与厌恶。蟹在这里只是其中的一个道具,但边听这一传说边剥壳吃蟹,会有一种联想与感慨,从而增添食蟹的意趣。

在上海郊县的一些捉蟹人中则流传着这么一个故事:有一个孝子,母亲病重时渴望吃蟹,他就跳到河里去捉。但连摸了几十个洞穴,也没有捉到一只蟹。他沮丧地坐在河边发呆,一位和尚见状,就对他说,你再下去对着模到的洞穴,用竹竿或铁棒往里捅,捅完后,你闭上眼睛数到60,睁眼即可见蟹。孝子如法炮制,果见蟹从洞中爬出,他用此法捉了不少蟹,母亲吃后病情也得好转,以为贵人相助。其实,这只是一种捉蟹的技巧,因为,蟹一般躲得很深,捅过以后,等它爬出来需要一段时间,只是孝子原先不懂这个道理罢了。

这个简单的故事,很象中国传统的二十四孝中“王祥卧冰,为母求鲤”的故事,只是没有那么冷冰冰的不太近人情,把捉蟹技术描写与传统的孝顺道德传播融会在了一起,使故事有了一些可传可说的情节意味。

由于人们的艺术想象与文化联觉,更多地与形象、形态等的视觉因素相关,特别是与常态不一样的事物或事物的组合中有不同一般的因子(因素),更能促使人们产生丰富的联想、想象与再创造。螃蟹就是因为整体形象、足爪构件与动作形态与其他动物有很大的差异,因此常常成为人们创作的素材。人们将它与人类、与其他动物相比较,由此生发出许多有趣的疑虑、联想与幻觉,一些拟人化的寓言、童话故事也就产生了。其中比较典型的有这么三则:

小蟹与小乌龟在一起玩,小乌龟对小蟹说:“你横着走不好,下决心改掉这个习惯吧!”

于是小蟹拜小乌龟为师,让小乌龟扶着,练习向前走。练了好久,小蟹的脚走痛了,还是改不了横行的习惯。小蟹呜呜地哭了起来。大蟹走过来对小蟹说:“孩子,我们和小乌龟生来不一样,我们要学习直走和小乌龟要学习横走一样不可能。只要能前进就好,至于怎么走,用不着计较。”

一只蟹想要交其他一些动物朋友,但他用钳子与别人握手,别人痛得远离了它;一些动物玩跳高游戏,小蟹却怎么也跳不起来。他于是恨不得斩掉自己的钳子或用布将它包起来。但有一次,一只小兔想吃坚果,却无法弄破它,小蟹不费多大力就用钳子夹破了坚果,小兔很感谢他。还有一群动物在玩踢球,小蟹当上了球门,球过来,他用大钳子一夹就夹住了。动物们于是也都喜欢与他交朋友了。

有一只狐狸,看到一只螃蟹笨拙地爬行,就说:“你我比赛跑步怎样?你再怎么用力,我仍可以甩你十万八千里!”比赛开始了,狐狸用力地跑,终于到达了终点,他刚想得意地坐下来歇一会,却发现小螃蟹已在终点线上了。原来,小螃蟹一开始跑时就夹在狐狸尾巴上,到终点后乘狐狸坐下时,神不知鬼不觉地出现了。

这三个故事虽是童话,讲给孩子们听的,其含义不会很难懂,但实际上还是阐明与突出了发挥个性和特长、人人都有自己存在的价值和方式,以及善用智慧,要取长补短取得胜利等等人生或处世道理。这些道理虽明白却不浅薄。因为正如许多诺贝尔奖获得者所说,他们的成长启迪或者说对一生最有影响的教育,主要在幼儿园。而以上寓言故事都是在幼儿园里讲的。

其实,即使是一些民族的经典神话与图腾,恐怕也都是由看来浅显实有意蕴的类似寓言或传说所构成。以下面的故事为例,也可见一斑。

在江浙一带,我们常听到田螺姑娘的故事,而在我国贵州省的布依族中,流传着的类似的故事的主人公却不是田螺,而是螃蟹!故事大致是讲有一个螃蟹精变成了一位漂亮姑娘,帮助一个穷人发家致富,但被一僧人施法变回螃蟹,爬入一井中,此井水从此变得清澈甘甜,人们称之为螃蟹井。这个故事似乎是汉族的田螺姑娘和白蛇传故事的结合,寄托的也是普通劳苦大众对幸福生活的憧憬,对真挚爱情的向往。那个破坏别人美满生活的人也是和尚,其中的意味颇令人深思。

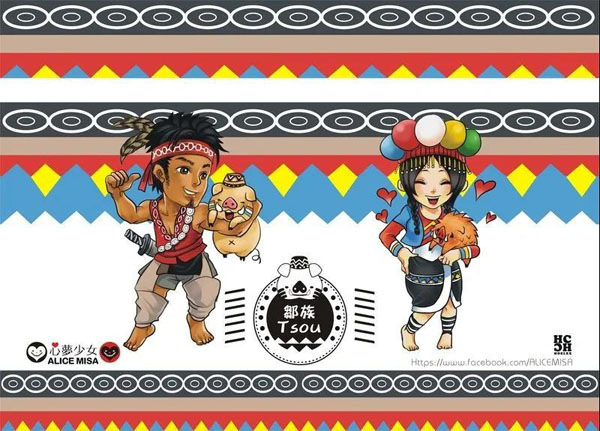

在我国的台湾有一邹族,有关螃蟹的故事更令人振奋。说的是邹族祖先遭受大水灾害,堵住出水口的是一条大鳗鱼。一只受命救灾的大螃蟹咬破了大鳗鱼的肚皮,因而拯救了整个邹族。螃蟹的作用竟同瑶姬帮助大禹治水的神话一般。故事中的螃蟹成了民族图腾,把人们的想象和抗击灾难、求得安康的欲望寄托在他身上了。

西方虽然对吃蟹不感兴趣,但蟹在他们的文化中某种程度上说却也有着天神和图腾的意义。在西方的星座中有“巨蟹星”,此巨蟹因为咬了神后希拉的冤敌赫刺克勒斯一口而死,故而被希拉提升到天界,成为巨蟹座。蟹能成为天神,这在中国不可想象,因为在中国的神话传说中,虾兵蟹将只是海龙王手下的兵将,常被人们喻为小爪牙、不中用的头目和喽罗。中国人餐桌上的美味佳肴、山珍海味,其所蕴含的文化地位悬殊较大、层次不一,其中的道理还需要我们的民俗文化界作进一步研究与探讨。

|