|

一双筷子

高级顾问 蒋洪

热爱中餐,不可忽视筷子的存在。筷子的前身是箸,有时也称筯,直到明朝民间开始出现口语的“快儿”,久而久之,出现了文字“筷子”。中国人从七千多年前用匕进食,四千多年前使用餐叉,三千年前开始用箸并箸匕并用,因此,箸是人类进化的产物,西方在中国的“箸”有了“筷子”的称呼之后才使用刀叉,1418年法国国王才使用叉子代替手指。

匕,为长舌形薄片,有握把,可拨饭和舀羹,前部边缘钝刀可切割食物。《三国志·蜀书·先生传》:“是时曹公从容谓先主曰:‘今天下英雄,唯使君与操耳。本初之徒,不足数也。’先主方食,失匕箸,……。”可见,匕和箸即当今的汤匙和筷子,是进餐必须的食具。

箸,别名“梜”,《礼记•曲礼上第一》说:“羹之有菜者用梜,其无菜者不用梜。”不用梜,则用匕。中国最早记录筷子的典籍是《韩非子·喻老》:“昔者纣为象箸而箕子怖。……”为什么纣王用象牙筷会令箕子这位纣王的叔父和国家的太师感到惶恐呢?箕子推论,用了象牙筷子,必然不会用土陶盛装肉菜羹,必与之配套犀角美玉做成的杯盘,盘中的菜肴必不是粗鄙的食品,而是珍奇的牦牛、大象和豹子的胎盘,吃高档的肴馔,必定衣着华贵光鲜,用餐的场所也不会是普通的房屋,而是琼台楼阁。箕子实在是一位预言家,果然过了五年,纣王造了酒池肉林,设了炮烙酷刑,并因此而亡国。全因为象牙箸吗?不是,是心安理得用象牙箸的心态使然。

“箸”被称呼了二千五百多年后,在苏州有了一些变化,距今五百多年前的明代,有一位叫陆容的太仓人,在《菽园杂记》中写道:“民间俗讳,各处有之,而吴中为甚。如行舟讳‘住’、讳‘翻’,以‘箸’为‘快儿’,‘幡布’为‘抹布’。”快儿一开始仅在民间流传,慢慢地被上层社会部分接受,明李豫亨在《推蓬寤语》中表明了他的不屑:“世有讳恶字而呼为美字者,如立箸讳滞,呼为快子。今因流传已久,至有士大夫间亦呼箸为快子者,忘其始也。”不过“筷子”实在离不开普通大众,登入大雅之堂也是迟早的事,清吴敬梓《儒林外史》第二二回:“走堂的拿了一双筷子,两个小菜碟,又是一碟腊猪头肉,一碟子芦蒿炒豆腐干,一碗汤,一大碗饭,一齐搬上来。”自此,筷子完成了从口头到书面的统一,高雅的箸则倘佯在博大精深的典籍和书法艺术之中。

筷子是食具,但人们往往可以从握筷的姿势到筷子使用的点滴细节中判断出持筷者对周边人、对菜肴的态度和教养。

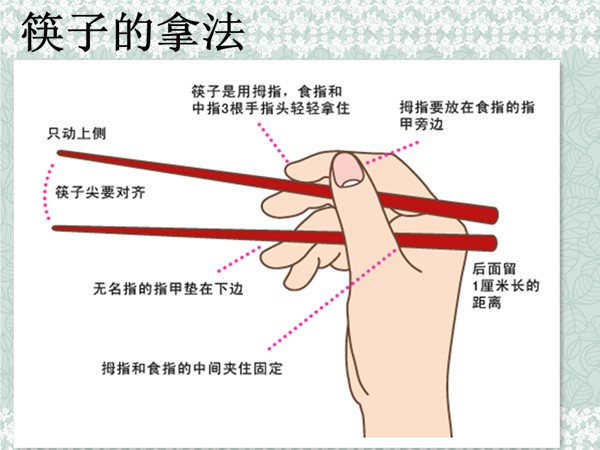

通常筷子为圆头方尾,圆头便于夹取食物,方尾无论在手中还是桌上便于固定。《礼记·内则》:“子能食食,教以右手。”传统讲究右手握筷,掌心向左自然卷曲,第一根筷子架在无名指第三节和食指掌骨上,用拇指第一节压住,小指抵托无名指;第二根筷子架在中指第三节和食指第一节上,拇指第二节按压,食指与中指夹住筷子。

握筷位置过高,筷尾不露出手背有清高孤僻、刚愎自用之嫌;位置过低不便筷子开合,显得笨拙和缺乏教养;用筷子指人犹如宝剑出鞘,是无知无礼的举动;正确握筷,夹菜时虎口向上。

筷子并拢齐整地放在碗的右侧。筷头朝前、筷尾在桌沿内,忌成有否定含义的×形。

筷子要成双使用。忌插在饭碗中,暗指祭祀点香;忌扦扎菜肴,忌充当敲击器具,忌夹取非食物,忌用筷尾夹菜,忌在汤碗中洗筷;忌有公筷不用,直接用自己的筷子在盘内取食。

筷子与嘴不直接接触。筷子夹取的大块食物要小口咬下,忌咬住而用筷子撕拉;忌吮吸啜舔咬筷子,忌用筷子剔牙,忌夹着食物塞进嘴中。

善用碗碟。夹取带汤汁菜肴忌滴漏,须用碗碟接住滴下的汤汁;别人给自己夹菜时,要用碗碟迎上,忌用筷接。

嘴中咀嚼时,放下筷子。忌嘴中吃着食物,筷子去夹另外的食物。

夹取食物不紧不慢。忌手肘支桌,手中筷子在餐桌上乱游移;忌筷子靠近了盘子,却又缩筷;忌迫不及待地夹取别人面前的食物,忌在别人夹菜时越位夹菜,忌连筷:连续多次持筷夹同一道菜。

尽可能保持菜肴的美观。忌用筷子在碗中翻腾掏扒搅拌,忌夹取食物后放回。

不猴急。赴宴时,不急于持筷夹取刚上桌的肴馔,动筷要慢于主人。上桌的大件食物如蹄髈、整鸡、整鸭、整鱼等,不能用筷子分餐。

优雅地使用筷子,是中餐文明的特征。几千年的文化积淀慢慢形成了用箸的禁忌,不顾禁忌会令同桌不悦而贻笑大方。

热爱筷子,不可不知筷子的哲学。《说文解字》:“箸,饭攲也从竹者声。”攲,本义是用箸夹物,古通倚,土俗一点讲就是吃饭必须依靠箸。然而,我更偏好高成鸢老师将饭攲引申到攲器,并喻示“食勿求饱”的推论。攲器即“虚则欹,中则正,满则覆”的宥坐之器,《荀子·宥坐》记载,孔子参观鲁恒公的庙堂,见到攲器,让弟子注水试之,果然中则正、满则覆,叹道:“呜呼!夫物恶有满而不覆哉?”一切事物哪有灌满了而不翻倒的道理呢?子路不解,进而又问:“敢问持满有道乎?”孔子答:“聪明睿智,守之以愚;功被天下,守之以让;勇力振世,守之以怯;富有四海,守之以谦,此所谓挹之又损之道也。”

“病从口入”的本义是吃了不洁食品会致病,另有一层意思往往被人们忽略。即过量饮食也会导致身体病变。孙中山《建国方略·以饮食为证》:“人间之疾病,多半从饮食不节而来。”中餐文明以健康饮食为内核,筷子使用者不可不知。

一双筷子,是药和食的统一,把住入口。自古药食同源,许多食物即药物,它们之间并无绝对的分界线,古代医学家将中药的“四性”、“五味”理论运用到食物之中,认为每种食物也具有“四性”、“五味”。卫生部2002年公布了“既是食品又是药品的物品名单”“ 可用于保健食品的物品名单”和“保健食品禁用物品名单”,其中第一类有88种如丁香、八角茴香、刀豆、小茴香等

可以入菜,第二和第三类绝对不可以私自应用。

一双筷子,是饥和饱的统一,控制总量。清李渔《闲情偶寄》:“饥饱之度,不得过于七分,是已……从来善养生者,必不以身为戏。”太饥勿饱和太饱勿饥同样重要,身体是最大的本钱,不得儿戏。

|