|

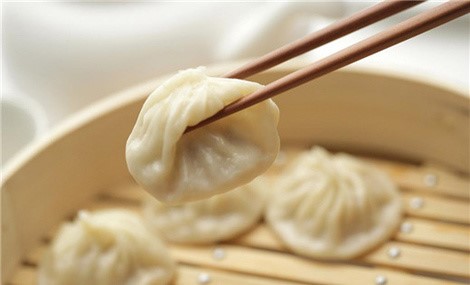

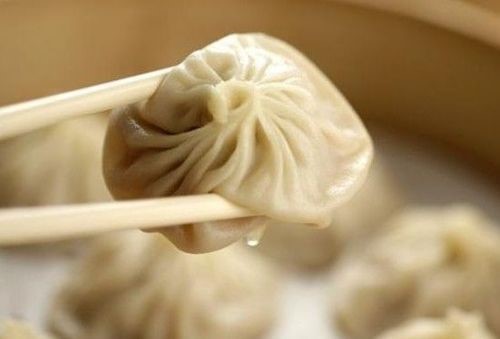

苏式汤包

高级顾问 蒋洪

与苏式汤包的第一次接触在八十年代初,那时刚接到工作分配通知,上岗前需到县城集中学习。有一天早上无意间发现了招待所到仓桥之间的新风点心店除了供应馄饨还有从未在家乡小镇见过的汤包,一笼10只,配一碗带有酱油蛋皮汤,味道很赞,吃时又用筷子又用汤匙,不亦乐乎。从此只要到吴江开会或学习,都要吃一次汤包解解馋。几年后吴江中心城区旧貌换新颜,竟再见不到让人念念不忘的汤包。

十年前曾经试着撺掇几家饭店的老总复原这个为区别小笼汤包而暂称仓桥汤包的小吃,我一直以为可以仿照南京秦淮人家,将夫子庙小吃搬上餐桌那样把吴江乃至苏州的名小吃也作为主打,只是没有会做的人和不知哪里可学的缘由而不了了之,直到去年春苏州街巷小吃店出现绉纱汤包,才知苏式汤包并没有完全消失,所谓的仓桥汤包和绉纱汤包都是苏式汤包的别名,曾经吃过印象深刻而又好久没吃到的东西,会慢慢成为一种牵引你为之倾注情感的乡愁,这就是一方水土养育一方人的真谛。

中餐是中国传统文化的最后堡垒,地方特色小吃拥有广泛群众基础,虽阵地日渐缩小,但仍占据着美食的制高点。《中国烹饪辞典》古代小吃的条目中有灌汤肉包,估计是靖江汤包和小笼汤包的前身,清乾隆年间,林苏门(约1748-1809)《邗江三百吟》记载:春秋冬日,肉汤易凝。以凝者灌于箩磨细面之内,以为包子。蒸熟则汤副而不泄。扬州茶肆,多以此擅长。“到口难吞味易尝,团团一个最包藏。外强不必中干鄙,执热须防手探汤”。懂行食客总是自觉不自觉地指点他人小心翼翼地吃汤包,靖江则编了“轻轻提、快快移、先开窗、后吮汤。”的吃蟹黄汤包要诀,生怕汤汁四溅,殃及无辜。

苏式汤包似乎从灌汤肉包演变而来,苏州人口味喜甜不喜酸,面制品中往往喜欢添加食碱,面皮添加碱水后更香更光滑,碱中和了面制品的酸性,使得皮子口味更佳。这是苏式汤包与小笼汤包的区别之一;其二则是面团皮子是否经过发酵。小笼汤包制皮时不添加丁点酵母,因此皮薄而略呈透明色。苏式汤包在制皮时加入酵母,并在没有充分发酵时制作,由于需要反复揉和,皮子韧劲十足,吃货也不用担心因筷子功夫稍逊而汤包露馅、流失汤汁;第三,虽均可用醋佐食,以解油腻。但苏式汤包似乎更宜配蛋皮丝汤,除了口感清爽,更有几分苏式生活的精致和从容。

|