|

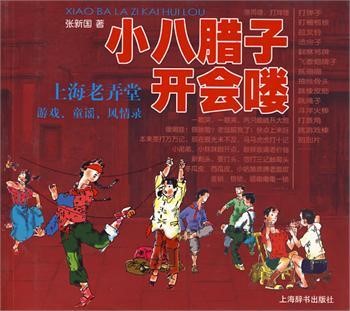

讲讲上海闲话 吃吃上海菜(一)

上海食文化贺化帛

一方山水养活一方人 。我们50年代出生的一夥和祖国同龄人现已都步入了老年,对讲上海话当然是情有独钟的。尤其出差在外、或旅游在景区、商店、工作场所,只要一听到上海话,就会回头观望,倍感亲切,即使在非常疲倦之时,也会精神为之一振。真是老乡见老乡二眼泪汪汪,亲切之情的沟通语言是桥梁。

其实上海闲话就和上海菜一样,是建筑在上海这一特有的地理、历史和人文条件之上的。一上台阶就海派了,一下台阶就乡土气浓浓的。那么,上海话是什么呢?其实上海话是最海派了。在一个基础语言的基础上,夹杂讲话人的家乡话。如:宁波人在上海讲上海话就成了上海宁波话;苏北人在上海讲上海话就成了上海苏北话;山东人在上海讲上海话就成了上海山东话。所以就是上海人和上海人在一起讲话,往往也能听出侬迪个上海人是哪里人。那么基础语言是从哪里来的?有人讲是吴语,但范围大了些。有人讲是上海本地话,上海本地话也就是讲是上海郊县的话。那么崇明话、奉贤话、川沙话。。。还是有区别的。有次去宝山地区上课,走进会场一看,坐满了老人。我问主持人,今天上课讲啥话,讲上海话还是普通话,下面的听众异口同声地讲“讲本地话”。我实在讲不来“本地话”,那就讲“上海话“可以吗?其实,本地老人听我讲“上海话”,还不如听我讲“普通话”来得听得懂。

这就是一方山水的区域性概念,由于在长期的封建社会中,农民往往被禁锢在自己的土地上,交通不发达,相对局限,人口流动少,文化交流不畅通,影响到语言的交流。现在经济发展了,交通发达了,人际交流增多了,语言也会逐步同化。以普通话为基础的中国语言,是中国社会发展和经济、文化发展的必需。国际交往频繁了,以英语作为母语交流,是语言走向世界大同和中国走向世界的必经之路。其实区域性语言逐步同化是社会发展的一个标志,但不得不重视的是对于传统文化和语言的传承和保留。

上海话流传到现在,同上海的郊县话有如此大的差别。象我这样年龄的人不知,但和原来老城厢的话有否差别呢?我想还是有的。有时在想,现在往往在研究上海过去的习俗时,对一些较为特殊的语言,尤其是一些歇后语、洋劲滨等的一些语言研究的比较多一些。但对上海语言的起源、形成和发展的研究和解读的就比较少了。这可能是“专门家”研究的事了吧。千万不要等到上海成了世界经济和文化中心后,上海的语言却成了濒临消失的“珍贵”文物了。

其实上海菜也一样,一些“专门家”,竭力将上海菜分为上海菜和上海海派菜,用心良苦。是怕上海菜被改造成上海海派菜。我想上海菜终不能等于上海海派菜,上海菜是本土的,上海海派菜是拿来“主义”。上海菜是上海海派菜中的重要的一员,因为它是“母体”,其他菜系在她的孕育、和改造下,成了适合于在上海成长的一员。四川菜到上海,成了上海四川菜。粤菜到了上海成了,上海粤菜。就是最贴近上海的江苏的苏州、无锡菜,到了上海也成了上海的苏州、无锡菜了。这是无需置疑的。因此,这一“母体”需要关注、探索、研究。

|